The Man who killed Don Quixote (2018)… Juhu, endlich. Geschafft! Oh…

Es dürfte sich um eine der schwierigsten Geburten der Filmgeschichte handeln. Und folgerichtig ist die Erleichterung erst einmal groß, dass der Film, der so lange Zeit im kreativen Fruchtwasser verbracht hat, endlich das Licht der Welt erblickt. 1989 las Monty-Python-Mitglied und Kultregisseur Terry Gilliam den Romanklassiker Don Quixote (1605) von Miguel de Cervantes, und seitdem spukte in seinem Kopf die Idee, den Stoff zu verfilmen. Es sollte insgesamt fast 30 Jahre dauern, bis das finale Werk The Man Who Killed Don Quixote (2018) einem Publikum auf der großen Leinwand präsentiert werden sollte. Zwischen der Idee und der finalen Umsetzung steht ein langer, mal quälender, mal absurd komischer, mal einfach nur tragischer Schaffensprozess, bei dem das Projekt gleich mehrmals abgebrochen werden musste. Nachdem ein ersten Versuch, das Projekt mit Phoenix Pictures umzusetzen, in den frühen 90er Jahren an kreativen und vor allem monetären Differenzen gescheitert war, kam es im Jahr 2000 unter neuer Produktionsgesellschaft zu einem epischen Desaster, als das Set an den ersten Drehtagen von einer Sturzflut vollständig zerstört wurde. Der Drehort konnte in der Folge nicht mehr genutzt werden, das zuvor gedrehte Material war unbrauchbar geworden und das Budget war schon in den Anfängen der Produktion überzogen. Immerhin ein hochgelobter Dokumentarfilm über die fatal gescheiterte Produktion, Lost in La Mancha (2002), konnte aus der Katastrophe gewonnen werden, aber Gilliams ganzes Projekt galt fortan als verflucht: Rechtsstreitigkeiten über den Stoff, Darsteller, die zusagten und wieder absprangen, geplatzte Deals mit Produktionsstudios, ein ausgedehnter Kampf gegen einen potentiellen Produzenten… die Geschichte des Leidenswegs dieses Films im 21. Jahrhundert ist zwar nicht ganz so spektakulär wie die in Lost in La Mancha dokumentierte Katastrophe, allerdings nicht weniger herzzerreißend. Aber Terry Gilliam ist ein Kämpfer, und so stehen wir hier. 30 Jahre nach der Idee, 20 Jahre nach dem ersten Drehversuch. Es ist vollbracht. Und eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder der Film des Jahrhunderts oder ein monumentales Desaster… Oder?

Wenn ein Film eine solche Entstehungsgeschichte auf seinen Schultern trägt, ist es nur folgerichtig, wenn er sich mit sich selbst auseinandersetzt, auf irgendeiner Art Metaebene oder sogar in einer Metawelt stattfindet. Die Idee The Man Who Killed Don Quixote um eine filmische Umsetzung des Cervantes-Stoffes kreisen zu lassen, ist älter als die zahllosen Desaster und Unglücke, die seine Produktionshistorie heimgesucht haben, aber nichtsdestotrotz passt sie perfekt zu dieser. Im Mittelpunkt des Films steht der Werbefilmer Toby (Adam Driver), der als junger wilder Regisseur im spanischen Hinterland einen Independent Film über Don Quixote und seinen treuen Gefährten Sancho Pansa drehte. Der Auftrag, einen Werbespot mit den Figuren des Cervantes-Romans zu drehen, bringt ihn ironischerweise nun, zehn Jahre später, zurück an den Ort, an dem seine Regiekarriere begann. War er jedoch damals energiegeladen und abenteuerlustig, so ist er mittlerweile nur noch zynisch und müde. Durch Zufall kommt er wieder in Kontakt mit den Laiendarstellern, mit denen er damals zusammenarbeitete. Vor allem bei dem alten Schuhmacher Javier (Jonathan Pryce), den Toby in seinem Frühwerk als Din Quixote besetzte, haben die lange zurückliegenden Dreharbeiten Eindruck hinterlassen. Seit dem Dreh hält er sich für den wahren Don Quixote aus La Mancha, den Ritter der traurigen Gestalt, der gegen Riesen kämpft und Prinzessinnen rettet. Durch eine Reihe absurder Zufälle stranden Toby und Javier im spanischen Hinterland. Javier ist fest davon überzeugt, in Toby seinen lang verschollenen Diener Sancho Pansa gefunden zu haben, und da dieser eine ganze Menge Ärger am Hals hat, schließt er sich dem merkwürdigen Alten an. Auf ihrer gemeinsamen Reise verschwimmen die Grenzen von Gegenwart und Vergangenheit, von Realität und Fiktion immer weiter, und Toby eröffnet sich eine Welt, die er in seinen kühnsten Träumen nicht für möglich gehalten hätte.

Eine neue Welt eröffnet sich für Toby und gleichsam auch für das Publikum: Eine Welt der Träume, eine Welt der unbändigen Fantasie, eine Welt der Sagen und Legenden… und eine Welt, die erschreckend flach und langweilig ist. So sehr man sich darüber freut, dass es Gilliam endlich gelungen ist, sein Mammutprojekt umzusetzen, seinen Mount Everest zu besteigen, so merkwürdig fühlt es sich an, dass das finale Werk derart blass geworden ist. An der mangelnden künstlerischen Freiheit kann es nicht liegen. Nicht nur, dass Gilliam unter den neuen Produzenten maximale Kontrolle über seine Vision gegeben wurde (nachdem er beim vorletzten Versuch unter dem kontrollsüchtigen Paulo Branco mehr als schlechte Erfahrungen gemacht hat), er nutzt diese Freiheit auch maximal aus. Eigentlich ist The Man Who Killed Don Quixote ein Epos, wie man es von Gilliam erwartet: Alles andere als gefällig, alles andere als Popcorn- und Mainstream-kompatibel, voll mit surrealen und bizarren Momenten, mit Bausteinen, die sich nicht zu einem ganzen fügen, mit irren Ideen, die umherfliegen und die Welt lebendig werden lassen. Aber im Gegensatz zu vorherigen Werken, scheinen diese Ideen doch alle mit angezogener Handbremse zu fliegen. Vieles wirkt nicht bis zum letzten Punkt austariert, viele Möglichkeiten ersticken im Ansatz oder führen ins Nichts, und gerade die besonders absurden und skurrilen Momente, besitzen nicht die Absurdität, die es in anderen Werken des exzentrischen Regisseurs zu bestaunen gab. Ein wenig erinnert dieser Don Quixote in seiner imaginativen Bravheit an den ebenfalls auf klassischen Legenden basierenden The Brothers Grimm (2005). Nur dass Gilliam bei diesem eben die Ausrede hatte, für ein großes Studio und potentiell großes Publikum einen durch und durch amerikanischen Film zu drehen. Diese Ausrede fällt hier weg, und es ist umso verblüffender, wie bieder viele Momente geworden sind, die doch eigentlich geradezu dazu einladen, komplett Over the Top zu sein.

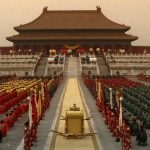

Insbesondere wenn Gilliam auf den traditionelles Don Quixote referiert, scheint er dies mit minimal Effort zu tuen. Javier ist eine klassische Quixote-Figur, wie sie nicht klassischer sein könnte, die berühmte Windmühlenszene – die hier natürlich gleich mehrmals vorhanden sein muss – kommt ohne besondere visuelle Reize und Extravaganzen daher, das spanische Hinterland wird zwar bunt und schön in Szene gesetzt, gewinnt aber nichts über die zu erwartbaren Schauwerte hinaus. Auch die spätmittelalterlichen Settings, in denen sich die Protagonisten schließlich bewegen, sind schön anzusehen, in ihren besten Momenten monumental und beeindruckend, aber irgendwie fehlt der letzte Kniff, der einen wirklich bizarren Zauber entfaltet. Ja, Gilliam hat es nach wie vor drauf, beweist wie immer ein unglaubliches Gespür für Sets, für Reminiszenzen und Dekonstruktionen: Gegenwart und Vergangenheit beharken sich immer wieder: In einem alten, komplett aus der Zeit gefallenen Gasthof steht ein moderner Glücksspielautomat, ein Lager für illegal gestrandete Asylsuchende entwickelt sich plötzlich zu einem spätmittelalterlichen Abenteuerspielplatz und das finale Gelage bei einem russischen Oligarchen schwankt permanent zwischen Mittelalterfestspiel und bizarrem Alptraum. Nur, so faszinierend diese Ideen sind, sie entwickeln nie einen richtigen Drive, nie eine richtige Dynamik. Stattdessen begeht Don Quixote das wohl schlimmste Verbrechen, dass ein solcher Film begehen kann: Er langweilt, er lässt kalt, weder fasziniert noch schockiert er. Er ist im traurigsten Sinne des Wortes gehobener Durchschnitt.

Das gleiche gilt leider auch für die Geschichte, die die Reise durch Fantasie und Wirklichkeit zusammenhält. Toby ist ein alles andere als sympathischer Charakter, Javiers Tragik wird vor allem für alberne Slapstickeinlagen ausgeschlachtet und die Meta-Film-Komponente scheint vor allem als Tableau für eine große Therapiesitzung Gilliams zu dienen. Menschlichkeit oder wenigstens interessierte Anteilnahme fehlt an allen Ecken und Enden, und so wird das Publikum nie derart in die Welt Don Quixotes hineingezogen, wie es der Stoff und die Vision Gilliams verdient hätten. Das liegt nicht zuletzt auch an den langweiligen Antagonisten. Tobys Boss ist vor allem fies und laut (auch wenn dies von Stellan Skarsgård hervorragend umgesetzt ist), und der russische Oligarch Alexei Miiskin ist das Abziehbild eines fiesen Russen, irgendwo zwischen James Bond Bösewicht und Selbstpersiflage. Wirklich spannend ist da nur der ambivalente Gypsy (Óscar Jaenada), der allerdings zu wenig Leinwandzeit erhält, um je über einen Running Gag hinauszuwachsen. Auf der Habenseite dagegen stehen die Ideen, die in den Film einfließen: Ein Eindruck hinterlassender Besuch bei illegalen Migranten spielt hervorragend mit den Vorurteilen, die Europäer dem Morgenland entgegen bringen. Wenn Toby gegen Ende der Reise Traum und Realität nicht mehr unterscheiden kann, gibt es ein paar großartige bizarre Momente, in denen die Wahrnehmung des Protagonisten ein ums andere Mal auf den Kopf gestellt wird, und die Love Interest Angelica (Joana Ribeiro) darf in gleich mehrere Momenten über den Archetyp der bezaubernden, hilfebedürftigen Dulcinea del Toboso hinauswachsen und schließlich zu einem zweiten Sancho Pansa mutieren. Wie gesagt, Gilliam beherrscht sein Handwerk, und er beherrscht das Spiel mit Ideen und Visionen, vor allem deren ungefilterte Umsetzung in einem filmischen Setting zwischen Realität und Fiktion. Aber wirklich für den Film arbeiten können sie dieses Mal nicht. Der Rahmen ist einfach zu verkleistert, das Gesamtgefüge zu dröge.

Das traurigste daran ist, dass The Man Who Killed Don Quixote ein Film ist, den man gerne mögen würde. Oder den man wenigstens gerne hassen würde. Bei einer solch bewegenden Entstehungsgeschichte wünscht man sich einfach einen Film, der ebenfalls bewegt, egal ob in positiver oder negativer Hinsicht. Diesem Werk gelingt das leider nicht. Er zieht irgendwie vorbei, er hinterlässt wenig Eindruck, und nach den – immerhin epischen – 130 Minuten ist man tatsächlich vor allem froh, das Teil endlich gesehen zu haben. Alles in allem ziemlich enttäuschend, ziemlich unbefriedigend und irgendwie kein richtiges Happy End für dieses Stück opulenter Filmgeschichte voller Leid und Entbehrungen. Aber immerhin… endlich geschafft!

Man kann durchaus anderer Meinung zu diesem Film sein… so wie Johannes, mit dem ich ausführlich im mussmansehen-Podcast über die Qualitäten dieses Gilliam-Spätwerkes gestritten habe.