Kurzrezensionen (2012er Recap II): Cloud Atlas, Life of Pi, Beasts of the Southern Wild

Auch wenn 2013 mittlerweile schon ziemlich fortgeschritten ist, habe ich mit dem letzten Filmjahr immer noch nicht ganz abgeschlossen. Aber es wird! Und in mir ist dann doch der Gedanke – mittlerweile schon ziemlich weit – gereift hier wirklich in mehreren Portionen 2012 als Film- und Kinojahr genüsslich zu rekapitulieren. Im Mittelpunkt dieser Retrospektive soll das große Wort „Kinomagie“ stehen: Filme, die episch waren, Filme, die verträumt waren, Filme die magisch waren und ihr Publikum auf irgendeine Weise verzaubern wollten. Ob sie damit Erfolg hatten, werde ich in den folgenden drei Reviews 100% subjektiv eruieren. Vorhang auf für den gigantomanischen Episodenfilm Cloud Atlas, der den Spagat zwischen Mainstream-Epos und Kunstfilm wagt, Vorhang auf für die fantastische Literaturverfilmung Life of Pi, die Spiritualismus und Exotik auf die Leinwand bringen will, Vorhang auf für den Überraschungsgast Beasts of the Southern Wild, der sozialromantische Botschaft mit fantastischen und surrealen Momenten kreuzt. Vorhang auf für das Kino als Hort des Magischen; mit Sicherheit nicht ohne Pathos und Größenwahn, dafür aber in seiner ureigensten Bestimmung.

Cloud Atlas [Tom Tykwer, Andrew & Lana Wakowski]

(USA, Deutschland, Hongkong, Singapur 2012)

Also erst einmal Kudos! Mut haben die Wachowski-Geschwister und Tom Tykwer, zum einen den Mut sich auf die Verfilmung eines vermeintlich unverfilmbaren Romans, Der Wolkenatlas (2006), einzulassen, zum anderen den Mut mit einem stattlichen Budget von 100 Millionen Dollar und Blockbusterregionen im Blick ein gewaltiges, episodisch erzähltes und fast dreistündiges Arty-Epos abzuliefern. Das Ergebnis ist dann auch tatsächlich erst einmal ein beeindruckender, in seiner Inkonsequenz verblüffend konsequenter Spagat zwischen Kunstfilm-Ambitionen und großer Hollywood-Erzählkunst, schon ein wenig zwischen den Stühlen sitzend und damit fast zwangsläufig zum monströsen Misserfolg, sowohl bei Kritik als auch Publikum, prädestiniert. Mit einem in den USA eher enttäuschenden und im Rest der Welt ordentlichen Einspielergebnis befand sich der Film dann allerdings überraschender- und konsequenterweise auch ökonomisch betrachtet zwischen den Stühlen: Nicht gerade Flop, aber auch nicht gerade Welterfolg und damit irgendwie in akzeptablen, überdurchschnittlichen Regionen, die man bei einem solchen Mammutprojekt am wenigsten erwartet. Immerhin konsequent, denn dieser Charakter- große Ambition mit ordentlichem überdurchschnittlichen Ergebnis – setzt sich – so viel darf schon mal verraten werden – auch in der Qualität des Films selbst durch.

Also erst einmal Kudos! Mut haben die Wachowski-Geschwister und Tom Tykwer, zum einen den Mut sich auf die Verfilmung eines vermeintlich unverfilmbaren Romans, Der Wolkenatlas (2006), einzulassen, zum anderen den Mut mit einem stattlichen Budget von 100 Millionen Dollar und Blockbusterregionen im Blick ein gewaltiges, episodisch erzähltes und fast dreistündiges Arty-Epos abzuliefern. Das Ergebnis ist dann auch tatsächlich erst einmal ein beeindruckender, in seiner Inkonsequenz verblüffend konsequenter Spagat zwischen Kunstfilm-Ambitionen und großer Hollywood-Erzählkunst, schon ein wenig zwischen den Stühlen sitzend und damit fast zwangsläufig zum monströsen Misserfolg, sowohl bei Kritik als auch Publikum, prädestiniert. Mit einem in den USA eher enttäuschenden und im Rest der Welt ordentlichen Einspielergebnis befand sich der Film dann allerdings überraschender- und konsequenterweise auch ökonomisch betrachtet zwischen den Stühlen: Nicht gerade Flop, aber auch nicht gerade Welterfolg und damit irgendwie in akzeptablen, überdurchschnittlichen Regionen, die man bei einem solchen Mammutprojekt am wenigsten erwartet. Immerhin konsequent, denn dieser Charakter- große Ambition mit ordentlichem überdurchschnittlichen Ergebnis – setzt sich – so viel darf schon mal verraten werden – auch in der Qualität des Films selbst durch.

Erzählt werden insgesamt sechs Episoden, die sich über einen langen Zeitraum von 1849 bis in in eine nicht näher spezifizierte, postapokalyptische Zukunft spannen. Im Mittelpunkt dieser einzelnen Episoden stehen ein schiffsreisender amerikanischer Anwalt, der sich im 19. Jahrhundert mit einem entlaufenen Sklaven als blinder Passagier und einer sich tödlich entwickelnden Krankheit auseinandersetzen muss, ein junges Musikergenie, das in den 30er Jahren bei einem tyrannischen Mentoren an der Vollendung des ambitionierten Wolkenatlas-Sextetts arbeitet, eine investigative Journalistin (Halle Berry), die in den 70ern einen Atommeiler-Skandal aufklären will; ein gealterter Verleger (Jim Broadbent), der im Jahr 2012 gegen die Gefangenschaft in einem Seniorenheim ankämpft, ein weiblicher Klon, der sich im Jahr 2144 nach Freiheit sehnt, sowie ein Ziegenhirt (Tom Hanks) im 106. Winter nach der Apokalypse, der eine geheimnisvolle Fremde auf die Spitze des „heiligen Berges“ führen soll. Natürlich sind diese in kurzen, mitunter nur Sekunden andauernden Intervallen erzählten Episoden alle miteinander verzahnt, nicht nur weil die Macher ihre Schauspieler gleich mehrere Rollen spielen – und somit in jeder Episode erneut auftauchen – lassen, sondern auch weil sich nach und nach Querverbindungen zwischen den einzelnen Geschichten offenbaren, die schließlich in ein universell vernetztes, von Koinzidenzen geprägtes Finale führen.

Das ist – Gott sei Dank! – bei weitem nicht so esoterisch erzählt und inszeniert, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Ohne zu viel zu spoilern, kann auf jeden Fall festgehalten werden, dass Cloud Atlas wenig Interesse daran hat, ein großes Reinkarnations-Brimborium zu inszenieren. Stattdessen bleibt der Film in der Vernetzung der einzelnen Episoden angenehm bodenständig und verzichtet auf allzu penetranten Größenwahn. Anders sieht das schon eher bei den Bildern aus: Hier wird gezaubert, ästhetisiert und romantisiert, was das Zeug hält: Grelle Farben, leuchtende Bilder, verträumte Settings: „Ich bin magisch!“ schreit der Film seinem Publikum geradezu ins Gesicht… und das klappt erstaunlich gut. Klar, an der ein oder anderen Stelle hätte es ruhig ein bisschen weniger sein können, aber alles in allem sind die einzelnen ästhetischen Konzepte stimmig und ergänzen sich zudem auf fulminante Weise. Groß ist hier Trumpf, und so schlafwandelt Cloud Atlas von historischem Drama über Verschwörungsthriller und absurde Tragikomödie zu schillernder Science Fiction und surrealer postapokalyptischer Fantastik ohne je mit der Wimper zu zucken. Kurzweilig ist er dabei, trotz stolzer Länge, auch noch. Gerade wegen seiner schnellen Sprünge zwischen den einzelnen Episoden kommt praktisch nie Langeweile auf, auch wenn es – wie bei einem solchen Film zwangsläufig der Fall – Geschichten gibt, die ihr Publikum mehr zu fesseln vermögen als die anderen. Hier gelingt es Cloud Atlas Dank seiner treibenden Erzähltechnik jedoch stets die Balance zu wahren; und richtig raus aus einer Episode wünscht man sich im Grunde nie.

Dieses Verfahren hat jedoch auch seine Schattenseiten: Zum einen verzichtet der Film so auf die elegante Komposition der Romanvorlage, die ihre Episoden im wahrsten Sinne des Wortes musikalisch arrangierte. Vom Wolkenatlas-Sextett, von der genialen Kaleidoskopie der Vorlage ist in der Adaption, die alles zusammenwirft und vor allem dramaturgische – weniger inhaltliche – Übergänge sucht, nichts mehr zu spüren. Zum anderen wirkt der Film dadurch auch des öfteren wie ein Paul Thomas Anderson für Arme: Die Übergänge sind dramaturgisch mitunter so platt, dass es kaum auszuhalten ist. In Episode 1 rennt jemand um sein Leben? Heh, dann lasst uns doch schnell zu Episode 2 schneiden, wo auch jemand um sein Leben rennt! Originell sieht anders aus und Cloud Atlas entfernt sich so dann doch sichtlich vom anspruchsvollen Kunstkino, das er in seiner Universalität so gerne umarmen würde. Dennoch ist Tykwer und den Wachowskis hier ein beeindruckendes filmisches Zeugnis geglückt, ein Mammutwerk, das sowohl als Blockbuster als auch magischer Ästhetizismus funktioniert, eine wundervolle Verbrüderung von Hollywood-Erzählung und abgefahrenem Bilder- und Geschichtenrausch. Mit Sicherheit nicht so groß und intelligent wie die filmischen Essays eines Werner Herzogs, aber die ultimative Annäherung der Filmfabrik an die Welt der Kunst, ohne sich vor den Bedürfnissen des narrativ orientierten, nach Effekten und Affekten dürstenden Kinogängers zu entziehen. Noch einmal: Kudos für dieses wagemutige Projekt und vielen Dank für den absolut unterhaltsamen Filmabend.

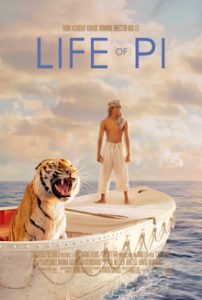

Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger [Ang Lee]

(USA, 2012)

Ebenfalls eine Literaturverfilmung, ebenfalls eines Romans, der schon etwas längere Zeit zurück liegt, liefert auch Ang Lee (Brokeback Mountain) mit seiner Adaption von Yann Martels Schiffbruch mit Tiger (2001) ab. Im Zentrum der Verfilmung steht der junge Inder Piscine – kurz Pi -, der sich nach einem verheerenden Schiffsunglück, bei dem er seine ganze Familie verliert, allein mit einem Orang-Utan Weibchen, einer Hyäne und dem gefürchteten Tiger Richard Parker auf einem Rettungsboot wiederfindet. Im Kampf ums Überleben und auf der Suche nach Rettung knüpft er zaghaft Kontakt mit dem gefährlichen Raubtier.

Ebenfalls eine Literaturverfilmung, ebenfalls eines Romans, der schon etwas längere Zeit zurück liegt, liefert auch Ang Lee (Brokeback Mountain) mit seiner Adaption von Yann Martels Schiffbruch mit Tiger (2001) ab. Im Zentrum der Verfilmung steht der junge Inder Piscine – kurz Pi -, der sich nach einem verheerenden Schiffsunglück, bei dem er seine ganze Familie verliert, allein mit einem Orang-Utan Weibchen, einer Hyäne und dem gefürchteten Tiger Richard Parker auf einem Rettungsboot wiederfindet. Im Kampf ums Überleben und auf der Suche nach Rettung knüpft er zaghaft Kontakt mit dem gefährlichen Raubtier.

Im Gegensatz zum in seinen Verknüpfungen die Spiritualität und Esoterik gekonnt umschiffenden Cloud Atlas, badet sich Life of Pi geradezu in seiner Religiosität. Das Ziel der Geschichte steht von Anfang an fest und besteht in nicht weniger als der Wiederentdeckung Gottes in einer Welt, in der die Religion mehr und mehr von Wissenschaft und Rationalismus verdrängt wird. Kein Wunder, dass man sich bereits in den ersten Minuten als Atheist – der ich nunmal bin – sowohl mit der Prämisse als auch Erzählhaltung des Films ganz schön schwer tut. Da wird die rationale, materialistische Erziehung durch den Vater knallhart mit der verträumten Seele des Protagonisten konfrontiert, da wird immer wieder das Religiöse als universelles Prinzip gegen die Schattenseiten der Wirklichkeit ins Spiel gebracht und da wird immer und immer wieder auf die Schönheit der Welt referiert, selbstverständlich immer auch mit dem Subtext: Etwas, das so schön ist, muss einfach eine metaphysische Grundierung besitzen. Gott sei Dank verzichtet Pi dabei auf das Lob einer spezifischen Religionsausübung und begibt sich stattdessen harmonisch lächelnd in die Gefilde des allgemeinen Spiritualismus, weswegen der von vielen Rezipienten des Buches festgestellte Anklang an Lessing und seine Ringparabel gar nicht so sehr von der Hand zu weisen ist. Stärker jedoch fallen noch Parallelen zu Paulo Coelho und Hermann Hesse auf, wird doch hier ebenso die ästhetisch romantisierte Eintracht von Ich und Welt, von Glaube und Wirklichkeit, von Traum und Wachen beschworen.

Hat man sich mit der spirituellen Prämisse arrangiert, kann man dafür einen wirklich schönen, angenehm verträumt erzählten Bilderbogen genießen, in dem die Schauwerte zwar jederzeit meilenweit über der Geschichte stehen, aber Dank ihrer exzellenten Arrangements ganz gut über die ziemlich simplen Texte und Subtexte der Wasser- und Seelenreise hinwegtäuschen können. Ja, Life of Pi ist sensualistisches Kino par excellence. Der Verstand darf gerne eine Pause einlegen und stattdessen muss man sich als Zuschauer voll und ganz – ohne Zynismus und Sarkasmus im Hinterkopf – auf die traumhaften Bilder, die märchenhafte Handlung und die Evokation zahlloser Gefühle einlassen, die allesamt aber recht ordentlich gelöst sind.

Das Ergebnis ist eine Art fabelhafte Welt der Amelie auf dem Wasser, versetzt mit zuckersüßem Kitsch und viel Pathos, inklusive dem Gefühl, dass es sich bei den Machern nur um gute Menschen mit guten Absichten handeln kann. Fast tut es einem dann auch leid, wenn die Sentimentalitäten am Schluss zu viele die bombastischen Ästhetizismen zu radikal und zu simpel werden. Man will den Pi dann auch mögen, immerhin hat er das Herz am rechten Fleck, will keinem was Böses und vermag es sogar oft genug zu rühren und sogar zum entzückten, dopamingeschwängerten Lächeln zu verleiten. Insgesamt ein netter, schöner Film, der das liefert was er verspricht, in seinem einfachen, naiven, ja geradezu unbedarften Abgesang auf das schlichte, spirituelle Leben eine Nummer zu geleckt, zu naiv ist. Nett… zu nett…

Beasts of the Southern Wild [Ben Zeitlin]

(USA, 2012)

Während die ersten beiden Filme die Pflicht ordentlich erfüllen und dabei ein wenig die Kür vergessen, sieht es bei Ben Zeitlins Debüt Beasts of the Southern Wild genau umgekehrt aus. Pflichten kennt der Überraschungserfolg vom Sundance Festival und Fantasy Film Fest nämlich so gut wie keine. Das geht schon damit los, dass die Protagonistin ein sechsjähriges Mädchen aus den Sumpfgebieten Louisianas ist, deren Perspektive vom Film konsequent eingenommen wird. Jaja, könnte man meinen: Die Geschichte erzählt aus der Sicht eines Kindes, nicht gerade originell. Weit gefehlt: Denn so authentisch, so erfrischend, so konsequent und vor allem ernst genommen wurde eine Kinderperspektive zum letzten Mal in Spike Jonzes Meisterwerk Where the wild things are gezeigt. Während andere Filme sich entweder hinter einer lächerlichen kindlichen Naivität verstecken oder in Wirklichkeit eine Erwachsenensicht mit dem Blick eines altklugen, frühreifen Kindes camouflieren, gelingt es Beasts of the Southern Wild kongenial sowohl die dunklen als auch die hellen Seiten einer schweren Kindheit darzustellen. Der konsequente Spagat zwischen Realismus und Romantisierung, Naivität und überraschender Reflektiertheit, der dadurch entsteht, zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Film. Denn obwohl das Thema mit Motiven wie „Natur versus Zivilisation“ doch recht abgegrast scheint, hat diese Mischung aus Sozialdrama, Fantasy und magisch realistischem Märchen kein Problem damit, sie auf erfrischende und originelle Weise zu erzählen:

Während die ersten beiden Filme die Pflicht ordentlich erfüllen und dabei ein wenig die Kür vergessen, sieht es bei Ben Zeitlins Debüt Beasts of the Southern Wild genau umgekehrt aus. Pflichten kennt der Überraschungserfolg vom Sundance Festival und Fantasy Film Fest nämlich so gut wie keine. Das geht schon damit los, dass die Protagonistin ein sechsjähriges Mädchen aus den Sumpfgebieten Louisianas ist, deren Perspektive vom Film konsequent eingenommen wird. Jaja, könnte man meinen: Die Geschichte erzählt aus der Sicht eines Kindes, nicht gerade originell. Weit gefehlt: Denn so authentisch, so erfrischend, so konsequent und vor allem ernst genommen wurde eine Kinderperspektive zum letzten Mal in Spike Jonzes Meisterwerk Where the wild things are gezeigt. Während andere Filme sich entweder hinter einer lächerlichen kindlichen Naivität verstecken oder in Wirklichkeit eine Erwachsenensicht mit dem Blick eines altklugen, frühreifen Kindes camouflieren, gelingt es Beasts of the Southern Wild kongenial sowohl die dunklen als auch die hellen Seiten einer schweren Kindheit darzustellen. Der konsequente Spagat zwischen Realismus und Romantisierung, Naivität und überraschender Reflektiertheit, der dadurch entsteht, zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Film. Denn obwohl das Thema mit Motiven wie „Natur versus Zivilisation“ doch recht abgegrast scheint, hat diese Mischung aus Sozialdrama, Fantasy und magisch realistischem Märchen kein Problem damit, sie auf erfrischende und originelle Weise zu erzählen:

Das Leben fernab der Zivilisation und Urbanität, das die Familie der kleinen Hushpuppy führt, wird weder zu sehr romantisiert noch zu sehr in die düstere sozialdramatische Ecke geschoben. Stattdessen halten sich dunkle und lichte Momente angenehm die Waage, was aber im Umkehrschluss auch nicht bedeutet, der Film würde haltungslos auf irgendeinem grauen, goldenen Mittelweg taumeln. Nicht im geringsten: Es gibt große, bunte, lebendige Momente von atemberaubender Schönheit, in der die Protagonisten mit einfachsten Mitteln ihr persönliches Eden aufbauen. Und kurz darauf folgen Momente des erbittertsten Überlebenskampfes, in dem das Halten am archaischen, vermeintlich so natürlichen Leben direkt mit Sterben gleichgesetzt wird. Gerade dieses Springen zwischen den Extremen passt perfekt zur Wahrnehmung eines – alles andere als unschuldigen – verträumten, konfusen, und zugleich verantwortungsbewussten Kindes, das in der Welt nach seinem Platz und seiner Wirklichkeit sucht.

Atmosphärisch wird Beasts of the Southern Wild dadurch zum Meisterstück: Selten zuvor war eine Romantisierung des Lebens im Einklang mit der Natur von derart vielen Störfeuern durchzogen, selten zuvor hat man einen Film gesehen, der derart radikal Einheit beschwört, um sie im nächsten Moment zu brechen, selten zuvor hat man einen Film gesehen, der sich derart märchenhaft entwickelt – und die Suspension of Disbelief des Zuschauers auf eine harte Probe stellt -, um gleich darauf im nächsten Moment brutal mit dem Knüppel der Realität auf seine Protagonisten einzuschlagen. Beasts of the Southern Wild ist eine fantastische Helden-Reise, die das Leben feiert, ohne es zu verklären, die gegen den Tod kämpft, ohne aufzugeben, die zwischen Märchen, Fabel, Drama und Traumtänzerei ihre ganz eigene Erzählhaltung findet, die in sich tatsächlich einzigartig ist: Die kleine vitale Dschungelschwester zum arg schwermütigen Pans Labyrinth, die somnambule US-Südstaatenversion eines Aki Kaurismäki, die vitalistische, optimistische und kindliche Kehrseite von Kubricks Apocalypse Now (bzw. Conrads Herz der Finsternis) und alles in allem schlicht und ergreifend einer der besten, schönsten und verzauberndsten Filme des Jahres 2012. Unbedingt ansehen!